Киноман

Все истории

Киноязык категории 6+

Cегодня поговорим о нюансах искусства монтажа

Владислав Дорохов,

специально для Kinomania.kz

Много ли обычный кинозритель обращает внимания на работу монтажёра в фильме или постановку кадра? А часто ли об этом говорят кинокритики в своих обзорах? Не знаю, как вы, но я нечасто встречал об этом больше пары слов в рецензиях, пожалуй, кроме случаев, когда дрянной монтаж или кадр откровенно режут глаз.

В этом главное свойство этих аспектов киноискусства. Чем лучше свою работу сделали режиссер монтажа или оператор-постановщик, тем меньше внимания на неё обращает неискушенный зритель. Может быть, за исключением клипов и динамичных сцен, где ураганная динамика позволяет оператору вертеть камерой активнее, чем герои Джона Ву машут руками в поединках. То же самое и с монтажером — в идеальном случае зритель, полностью погружаясь в магию кино, вообще не должен думать в стиле «О, тут звук сцены раньше сцены начинается, это вроде J-кат, какой монтажер молодец!».

Между тем именно в постановке кадра и использовании конкретных склеек может быть сокрыта изрядная часть смысловой нагрузки фильма, которую зритель считывает на подсознательном уровне.

Чтобы это понять, не обязательно засматривать до дыр Тарковского, Куросаву и прочих классиков визуального повествования. Разберем для примера далеко не блещущую глубиной, но очень успешную в прокате работу режиссера Джареда Хесса «Minecraft в кино».

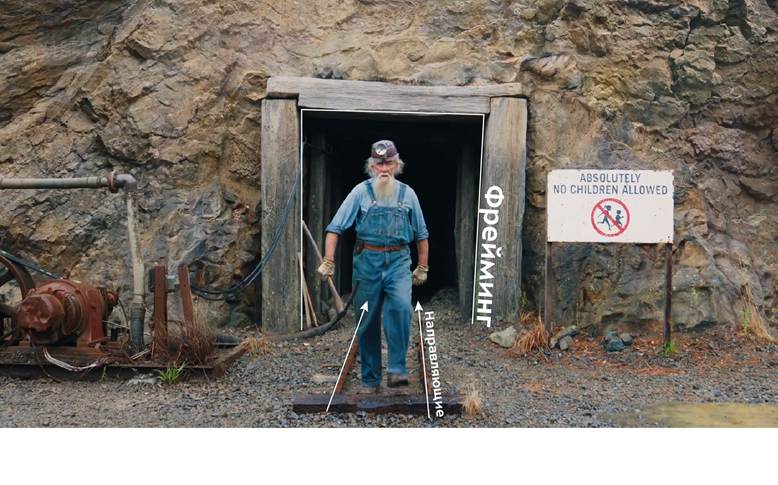

Анализ можно начать прямо с первого кадра первой сцены. В ней мы видим, как авторы фильма играют балансом фрейминга (рамки отдельной зоны внутри кадра) и направляющих — в их роли в первой сцене выступает шахтёрское оборудование.

Поначалу фрейминг и направляющие акцентированы одинаково. Перекрещиваясь в центре кадра, они создают точку притяжения взгляда зрителя. Таким приёмом режиссер дополнительно выделяет персонажа, а камера, смотря на него слегка снизу вверх, подчёркивает его уверенность в себе.

Затем баланс меняется в пользу фрейминга. Он создается с помощью почти канонического приема — показан вход в шахту. А вот направляющие почти уходят из кадра, сведясь к рельсам у ног персонажа.

Далее уже фрейминг отходит на задний план, уступая место направляющим, которые сходятся буквально на голове ребенка, направляя внимание зрителя. Камера же на сей раз смотрит на героя под большим углом, еще и придя в движение. Так режиссер показывает, что конфликт неизбежен.

Несколько склеек, окрик отца, детальная демонстрация запрещающего знака — и от уверенности героя не остается и следа. Камера уходит на общий план, смотря на героя уже сверху вниз, показывая его беззащитность перед отцом, что подчеркивается и перспективой, и нисходящей от отца к сыну линией взгляда.

Сразу можно упомянуть и необычный для полного метра способ склейки с использованием звукового эффекта — удара хлыстом, призванного придать сцене особую атмосферу. Обычно такой прием встречается в роликах YouTube — впрочем, это не единственный эффект, позаимствованный у трендовых видео.

Мы разобрали всего 30 секунд фильма, и разбор можно было бы продолжить. Например, в следующем кадре режиссер нас порадует цветовым контрастом персонажа и его окружения: ярко-бирюзовая одежда героя решительно контрастирует с теплыми оранжевыми оттенками офиса и одеждой других сотрудников, противопоставляя Стива офисной рутине.

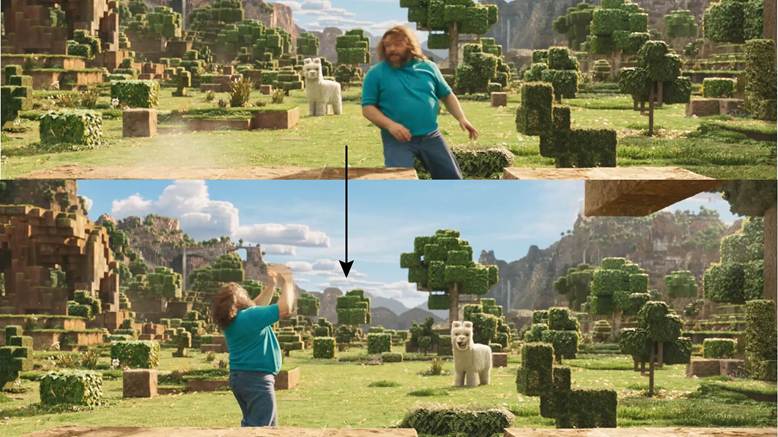

Однако картина длится полтора часа, и от покадрового разбора всей ленты, пожалуй, воздержимся. Остановимся лишь на самых интересных кадрах, а до того обсудим монтаж картины в целом. Он вполне прост и безыскусен, но это не значит, что он плох. Начальным испытанием для режиссера монтажа становится нарезка первых лет жизни Стива в кубическом мире. С ней он достойно справляется, применяя классический в таких случаях джамп-кат (т. е. склейку, при которой происходит «скачок во времени» примерно с одного ракурса камеры).

Активно используя различные монтажные планы, движения камеры и визуальные эффекты (например, замедление) монтажер не даёт зрителю заскучать, созерцая довольно однообразное строительство домиков в игре.

«Майнкрафт в кино» вообще с юмором относится к наследию прошлого, не стесняясь беззлобно высмеивать Железного человека или Властелина Колец. Сюжет саги про Братство кольца вообще цитируется почти буквально: в фильме есть свои Мордор с Морией, аналоги Фродо с Сауроном. Под конец даже появятся Барад-Дур и Орлы (точнее, один орел). Желающие могут поискать покадрово переснятые сцены из трилогии Питера Джексона: их немного, но они есть.

Дополнительно режиссер высмеивает классические клише приключенческих фильмов при помощи звукового монтажа. Несмотря на наступление темноты и появление толп монстров, герой не перестает вещать за кадром, а музыка остается веселой и задорной.

Всё это помогает картине удержаться в рамках детского кино, весёлого и беззлобного, какие бы страшные повороты не совершал сюжет. Ярче всего это видно на примере кадров из «нижнего мира» — местного ада. Часто в кино, когда герои кинематографа попадают в некомфортные условия, монтаж начинает нарушать общепринятые правила: склейки становятся чаще, чем комфортно зрителю, планы меняются с детального на общий, камера движется непредсказуемо. Всё делается для того, чтобы зритель ощутил дискомфорт, даже сидя в уютном кресле.

«Майнкрафт» этого не делает. Склейки остаются гладкими, камера продолжает движение, начатое в предыдущем кадре.

Во время пребывания героя в аду раскрывается магистральная тема фильма — творчество. Тут снова приходит на помощью постановка кадра — и, конечно, работа художника картины. В буквальном смысле квадратный и тёмно-оранжевый мир, которым правит злобная и ненавидящая творчество волшебница, противопоставляется нарочито «круглому», бирюзовому и бесконечно творческому Стиву.

Дальнейшие …дцать минут фильма выстроены как по учебнику киношколы. План сменяется планом, монтажёр вовремя сопровождает переход из сцены дома в сцену в школе J-катом (видом косой склейки, когда звук последующего кадра начинает идти еще в кадре предыдущем), а тетради учеников соединены матч-катами, т. е. склейками между разными, но схожими объектами с одинаковым положением в кадре. Такой же матч-кат, но через цвет, идёт и при переходе от кадра с голубой «сферой» к кадру с бирюзовой машиной.

Следующий пример того, как киноязык помогает зрителю погрузиться в фильм, ждёт нас в сцене попадания героев в кубический мир. Здесь режиссер применяет распространенную в экшн-фильмах тряску камеры. Этим приемом оператор добавляет сцене живости и динамики, чему способствуют и частые склейки, вовлекающие зрителя в происходящее.

Далее нас ждет пролётка в аду, без склеек показывающая происходящее там насилие. Строя сцену таким образом, режиссер позволяет зрителю ощутить весь масштаб зла более ярко, чем это сделал бы набор планов со склейками. К тому же пролётки − это всегда эпично и красиво, не просто так все восторгались фильмом «1917», снятым одним кадром без склеек.

Для понимания следующего приема следует упомянуть про «правило третей». В кинематографе принято разбивать кадр на трети, по вертикали и горизонтали. Человеческий мозг концентрирует внимание прежде всего на узлах этой решетки, в меньшей степени — на линиях. Поэтому в отдельные трети кадра стараются помещать важные объекты: лица героев, важные предметы и т. д. В следующем примере в районе левого нижнего узла расположена морда овцы, а правого верхнего — лицо Момоа. Тут же режиссер балует нас использованием принципа симметрии. Ставя розовую овцу и розового же Джейсона Момоа в симметричные трети кадра, зритель ощущает их сходство, и не только внешнее.

Далее мир героев картины окутывает ночь, а нас ждет последний в этой статье пример использования киноязыка — трендовый POV, он же point of view, он же «точка зрения». Иными словами — демонстрация событий от лица персонажа или объекта. Это не первое его использование в фильме, но наиболее показательное. Необязательно, чтобы у смотрящего были глаза. Точка зрения может быть у стрелы, которая проносит зрителя через толпу преследователей до роковой встречи со скелетом на пауке. Все это показано в замедленном времени. Так без особых затрат на анимацию режиссер создаёт зрелищный кадр и дарит зрителям порцию эндорфинов.

Остальные визуальные приемы картины довольно стандартны. Тот же рапид, который, по мнению ряда критиков, использован с легким перебором. Цветовые контрасты. Море отсылок на компьютерные игры и культовые фильмы от кибердемона из Doom до Чаки. Разве что можно отметить, что пару раз используется заимствованный из рилсов трекинг объекта — эффект, при котором камера в точности повторяет движение объекта, в результате объект остаётся на одном месте, а всё вокруг него движется. Стоит отдать должное режиссеру, который не стесняется заимствовать приемы даже из Тик-Тока. Но на этом, пожалуй, и всё.

«Майнкрафт» хорош не тем, что придумывает какие-то новые элементы киноязыка — но тем, как грамотно использует то, что было придумано ранее. Эта работа хороша, чтобы желающий вникнуть в искусство монтажа и постановки кадра зритель попробовал ее разобрать самостоятельно. А затем, вооружившись этим опытом, можно уже разбирать и более сложные фильмы.

Драйвовый спортивный экшн F1: Питт вместо Круза, болиды вместо истребителей

Люди в Чёрном и Марго Робби - рождённые 2 июля

«Выбор критиков»: кто возьмёт главную награду года?

Рейтинги фильмов и смена поколений: есть ли связь?

Эта неделя в истории кино: “Люди в черном” и Том Круз

Премия «Выбор критиков»: лучший режиссёр – кто он?

Самопальный отстой «Тимбилдинг»: давно такого не было, и вот опять!

Теперь и в Алматы: триумфальное возвращение Маленького Бродяги

«Выбор критиков»: кто станет лучшим актёром?

Премия «Выбор критиков» объявляет номинантов!

КОММЕНТАРИИ