Новости

Все новости

Лени — двигатель прогресса

Владислав Дорохов,

специально для Kinomania.kz

Цитата Воланда о внезапной смертности человека к Лени Рифеншталь не применима — она прожила 101 год, успев совершить несколько экспедиций в Африку. Фотографировала племена Нубийской пустыни. Но все же она смертна, а ее вклад в кинематограф — нет. Даже если вклад — это фильм о съезде нацистской партии.

Весенний бриз слегка колышет волосы тысяч людей на стадионе. Августовский воздух разрывает звук выстрела. Толпа в экстазе скандирует имена спортсменов, а над ними развеваются огромные флаги Третьего Рейха, Италии и США. И нет, это не трейлер новой части Wolfenstein, а Олимпиада 1936 года в Берлине.

Толпы людей по всему миру слушают объявления результатов по радио — ведь телевизор стоит дороже машины, десятки операторов снуют по всему олимпийскому комплексу, пытаясь запечатлеть выступление каждого спортсмена. Всё для того, чтобы через два года люди по всему миру смогли увидеть Олимпиаду так, как никогда до. Официальный Берлин стремился сделать из Олимпиады пиар-событие беспрецедентного масштаба, за которым следит весь мир.

Первая Олимпиада, которую транслировали по телевизору, первая Олимпиада с эстафетой олимпийского огня, и, наконец, Олимпиада, запечатлённая в двухсерийном фильме «Олимпия» Лени Рифеншталь. Как Берлинская Олимпиада навсегда изменила олимпийское движение, так и Лени Рифеншталь задала во многом актуальные до сих пор стандарты документального кино. Без изобретенных и популяризированных ей технических приемов немыслим и современный художественный кинематограф.

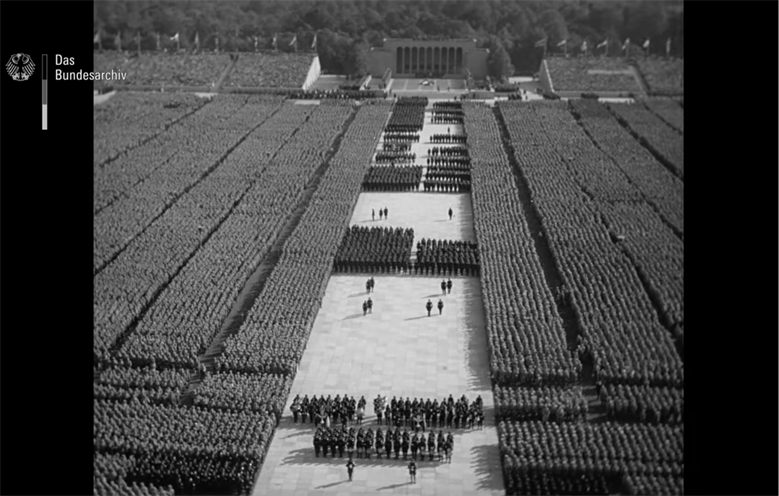

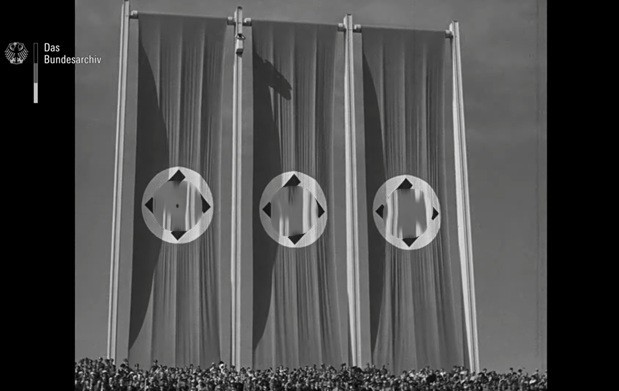

Рассказ о нововведениях Лени правильно начать с гораздо более противоречивой картины — фильма «Триумф воли» 1935 года. Посвященный съезду нацистской партии в 1934 году, он не был ни первым полнометражным документальным фильмом вообще, ни даже первым в карьере Рифеншталь. Но именно он стал фильмом, который по своему масштабу, операторской работе и хореографии монтажа затмил голливудских современников на несколько лет вперед.

Приёмы, которые применяют в фильме режиссер и оператор, сегодня кажутся банальными, но тогда они производили ошеломляющий эффект новизны. Начинается фильм с прилета Гитлера на съезд партии. А затем Рифеншталь начинает жонглировать эпизодами не хуже нолановского «Довода», не давая зрителю заскучать. За выступлением оратора следуют кадры учений, за ними марш солдат, а после — маскарад национальных костюмов. Уже сам по себе такой нелинейный подход мог вписать «Триумф» в число заметных и необычных документальных фильмов.

Но нелинейностью дело не ограничивается. «Триумф» открывается кадрами из кабины пассажирского самолета, затерянного в облаках. В то время такое можно было увидеть разве что в «Ангелах ада» Говарда Хьюза, но никак не в документальном кино. Необычна для того времени и съёмка от первого лица (как выяснится позже — от лица Гитлера). Затем детали самолета постепенно выходят из кадра, растворяя зрителя в панорамах довоенного Нюрнберга. Эпизод с самолетом вообще неприлично богат на разнообразие операторских планов. Тут и кадры от первого лица, и топ-даун съемка марширующих колонн, и облёты церковных шпилей, и футажи от третьего лица (из второго самолёта).

Дальнейшее повествование не менее изобретательно — операторы не стесняются буквально ложиться под радостную толпу, делая захватывающие кадры. Это важно не столько из-за красоты кадра, сколько из-за новаторства. До этого в крупнобюджетных фильмах доминировали сцены со штатива. В лучшем случае с операторского крана или автомобиля. Немцы же не боялись ни вклиниваться в марширующие колонны, ни подбираться в упор к первым лицам государства.

Работа монтажёра тоже заслуживает наивысших похвал. Привычный сейчас динамичный монтаж с частыми склейками в те времена почти не встречался. Так что Лени, по сути, изобрела монтаж документальных фильмов в современном смысле, перемежая кадры отдельных людей с масштабными панорамами и марширующими колоннами.

Дальше по сюжету можно заметить склейку шторкой − камера проходит мимо объекта, который полностью ее закрывает, и в процессе происходит склейка. Автомобиль проезжает под мостом − происходит склейка.

Ещё одна находка фильма — игра с вниманием зрителя. За динамичной сценой с боем барабанов и пафосом обычно следует спокойная сцена. Например, прогулка на лодке по Пегницу с крупными кадрами сентябрьской природы Баварии.

Конечно, фильм не идеален. Как минимум в то время многих технологий просто не было. Фокус время от времени теряется, ручная камера излишне трясётся, а кадр срезает головы. Ещё и в какой-то момент начинается странный эпизод. Мне лично он напомнил сцену из «Цельнометаллической оболочки», ту, в которой «— Это ты Джон Вейн? — Это я». Настолько же странными интонациями солдаты в строю перед Гитлером начинают спрашивать друг у друга, откуда они родом.

Однако эти недостатки теряются на фоне технических новшеств картины. Сумрачный тевтонский гений в последней трети фильма окончательно вошел в раж. Всё ради необычных ракурсов. Операторы даже приспособили люльку флагштока, чтобы снять кадр со «взлётом» над плацом.

При этом уже в следующем кадре невольно показали оператора предыдущего футажа.

Чем дальше, тем более замысловатые киноустройства использовала съемочная команда. Во время парада камеры проезжают по натянутым между домами тросам. Оператор в конце её ловит и продолжает вести кадр дальше и дальше. Подъемная стрела грузовика приспосабливается для топ-даун съемки того же парада, а операторы, как было сказано, вторгаются прямо в ряды марширующих, чтобы снять проходящие мимо них бесконечные ряды солдат.

Всё это было отточено до совершенства в «Олимпии». Открывающая сцена вся склеена между собой через cross-fade, приём в век пленки довольно кропотливый. Дискобол превращается через тот же cross-fade в человека. Пробег с олимпийским огнем показан анимированной картой с анимированными же флагами стран, через которые проходит забег. Камера поднимается уже не в люльке для обслуживания флагов, а на аэростате. Операторы не опускаются людям в ноги для красивых пролёток, а сидят в специально вырытых ямах, снимая в замедленном времени, как мимо них проносятся легкоатлеты. Первые аквабоксы позволяют снимать и над водой, и под водой в заплывах, а операторы на роликах снимают на расстоянии нескольких сантиметров лица марафонских бегунов.

Камеры на яхтах позволяют зрителю увидеть каждую эмоцию спортсменов, а операторская лодка снимает захватывающие пролётки, огибая их. Даже ускорение использовано к месту.

Это без сомнения потрясающе даже через почти 90 лет. «Олимпия», без сомнения, эпохальный фильм, опередивший свою эпоху. Её стоит посмотреть, хотя бы тем, кто хочет заниматься репортажной видеосъемкой. Такого разнообразия операторских планов, движений, техник почерпнуть, наверное, неоткуда.

Монтаж тоже выдерживает проверку временем. Динамичный, с прекрасным саунддизайном, он до сих пор смотрится современно. Если учесть количество операторов и то, что это были времена пленки, а отсмотр был, мягко говоря, сложнее, чем промотать футажи в DaVinci… Невероятно, что фильм вышел в столь короткий срок.

Но есть нюанс. Это всё касается лишь нескольких не самых продолжительных состязаний из всей почти четырехчасовой «Олимпии». Большинство состязаний — не более чем стандартные повторяющиеся кадры спортсменов с одинаковыми ракурсами, не отличающимися от спортсмена к спортсмену, под аккомпанемент объявлений диктора и криков толпы, даже без музыки.

Мне кажется, в том нет особой вины съемочной команды. Зрелищно снять многие виды спорта на том уровне технических средств было невозможно. Более того — местами команда даже хитрила. Размышляя о том, как тот или иной кадр был сделан, я изредка, но ловил себя на мысли, что иначе как на тренировке, так близко и под таким ракурсом, оператору бы не позволили подобраться.

Так что «Олимпия» — величайший и до сих пор приятный при просмотре фильм, который я бы посоветовал только тем, кто хочет попасть в индустрию. Всем остальным — только если некуда девать почти четыре часа жизни. Лучше уж фотографии на IMDb посмотрите, они классные. Бэки со съемок там тоже есть, кстати.

Аналогично и с «Триумфом Воли». Только там еще и концентрированная идеология примешивается.

Дальнейшие работы Рифеншталь разбирать особого смысла нет. Вышедшая в 1954 году «Долина» — это камерная история в духе классического Голливуда. Снятый во время войны, он устарел уже на момент выхода. Трудности в производстве и классическая сюжетная формула тоже фильму на пользу не пошли. Лучше уж посмотреть «Унесенных ветром».

Последний фильм великого режиссера — «Коралловый рай», это документальный фильм в самом классическом его проявлении. Кадры с подводной флорой и фауной, конечно, прекрасны, но разбирать там нечего. Хотя фанатам Subnautici может зайти. Если несовершенство ранних цифровых камер не смущает, само собой.

От Шопена до «Игроманки»: как классическая музыка сделала из Гузель Жан актрису

Можно ли купить диплом по кинорежиссуре в Казахстане?

Эта неделя в истории кино: «Инопланетянин» и Алексей Баталов

Абсурдная комедия «Қайын ата vs күйеу бала»: нокаут от тестя

Чарли Чаплин: «Маленький Бродяга был в каждом из нас»

Лени — двигатель прогресса

Хорошие-плохие леди в сериале «Секс в большом городе»

Откровенное интервью режиссёра Алдияра Байракимова о том, что побуждает его снимать социальное кино

Анджелина Джоли. 62 роли в кино и множество ипостасей в жизни

Эта неделя в истории кино: Джонни Вайсмюллер и «Восемь друзей Оушена»